Von der Ohnmacht zur Prävention

Physische Angriffe auf Geldautomaten (GA) stellen eine globale Bedrohung der Bargeldversorgung dar. Als kritische Infrastruktur zählt Bargeld nach wie vor zu den meistgenutzten Zahlungsmitteln in allen Bevölkerungsschichten auf der ganzen Welt, wenngleich die bargeldlose Bezahlung zunimmt. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 58 % aller Zahlungen in bar abgewickelt, 80 % der Bargeldabhebungen erfolgten über Geldautomaten. [1]

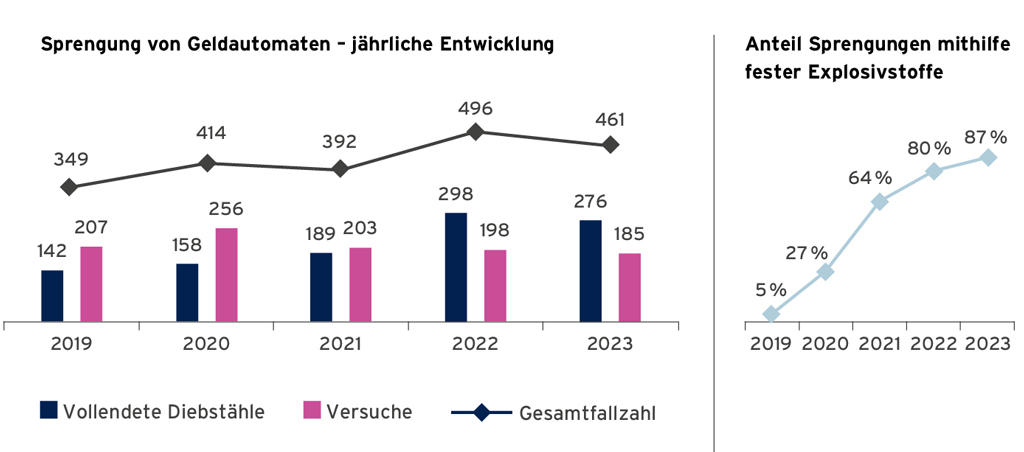

Das jährlich vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichte Bundeslagebild [2] weist für das Jahr 2023 erstmals einen leichten Rückgang der „vollendeten Diebstähle“ bei Geldautomatensprengungen aus, bei weiterhin besorgniserregender Bedrohungslage. Waren im Jahr 2011 deutschlandweit noch zwölf Sprengungen zu beklagen, wurde bereits 2015 mehr als fünffach so oft erfolgreich angegriffen. Kontinuierlich stiegen die Fallzahlen bis zum Jahr 2022 an, als mit 298 erfolgreichen Taten der bisherige Höchststand erreicht wurde (Grafik 1).

Mit Blick auf die Gesamtfallzahl und der Angriffsversuche gilt zu testieren, dass Täter(gruppen) professioneller vorgehen. So waren bis 2021 die Sprenger seltener als bei jedem zweiten Angriff erfolgreich, ab 2022 waren jeweils ca. 60 % der vollendeten Diebstähle erfolgreich.

Dies liegt unter anderem an dem signifikanten Anstieg der Verwendung von Festsprengstoffen (vorwiegend Selbstlaborate aus pyrotechnischen Sätzen, aber auch Sprengstoffe militärischer und gewerblicher Herkunft), der zuletzt bei 87 % lag. Festsprengstoffe setzen dabei zuverlässiger um als Gasgemische, die bis ins Jahr 2019 noch als bevorzugter Modus Operandi angewendet wurden. Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Vielzahl der Sprengungen an Werktagen in Nachtzeiten zwischen 2:00 und 5:00 Uhr lag. Des Weiteren wurden im Jahr 2023 bei Angriffs-Vorgehensweisen hydraulische Spreizer festgestellt, gefolgt von solchen mit Trennschneidern sowie auch Komplettentwendungen von Geldautomaten.

Bei technischen Manipulationen von Geldautomaten (Skimming, Jackpotting, Netzwerkangriffe …) sind mittlerweile kaum noch Fälle zu verzeichnen, da die Zahlungskartenanbieter zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben.

Tatvorgehensweise bei Verwendung von Festsprengstoffen

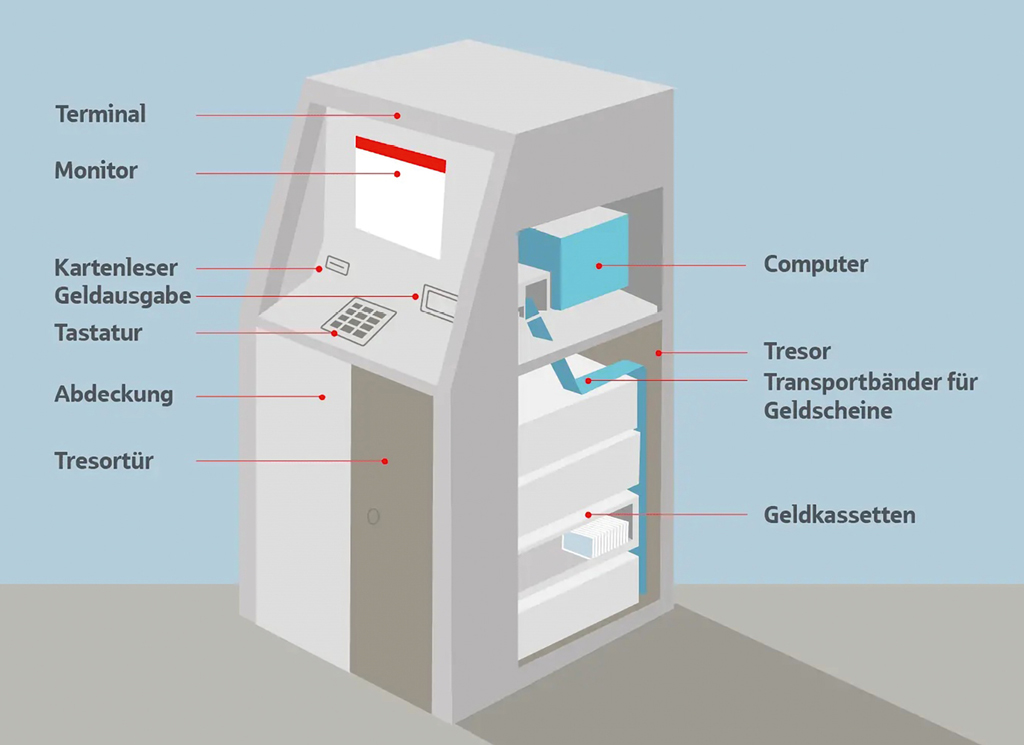

Ein Geldautomat ist zunächst ein aus unterschiedlichen Komponenten bestehendes System aus dem Lagerort (Wertbehältnis) und technischen Komponenten zur Ein- bzw. Auszahlung von Bargeld, die Öffnungen im Wertgelass notwendig machen, um die Geldverbringung zu ermöglichen. Im Bedienkopf, der die Öffnungen verdeckt, befinden sich Peripheriegeräte wie Kartenleser, Bildschirm oder das Auszahlmodul. Die Schwächen des Systems nutzend wird der Bedienkopf mit Stemmwerkzeugen (z. B. Kuhfuß) oder bereits mit einem ersten Sprengsatz entfernt, um anschließend über den sogenannten Shutter den Sprengsatz in das Wertbehältnis einzubringen und die Hauptsprengung, das sogenannte Fascia-Paket (durchschnittlich 1 kg Sprengstoff), durchzuführen. Dabei wird planmäßig nur die Tür des Wertbehältnisses entfernt, sodass Zugriff auf die innen liegenden Geldkassetten möglich wird. Festsprengstoffmengen sind jedoch regelmäßig zu hoch dosiert, sodass der gesamte Korpus auseinandergerissen wird (Grafik 2).

Schadenzahlen und deren Bedeutung

Neben den direkten Beuteschäden, die in den beiden letzten Jahren jeweils knapp 30 Mio. Euro ausmachten, liegen die parallel auftretenden Begleitschäden (z. B. Gebäudeschäden) seit dem Einsatz von Festsprengstoffen durchschnittlich deutlich über dem Zweifachen – und stellen zudem eine hohe Personengefährdung dar, da die Wirkung der herbeigeführten Sprengungen durch die Tatausführenden in der Regel nicht abschließend kontrollierbar ist. Die durchschnittliche Beutesumme je GA-Sprengung liegt derzeit bei 103.000 Euro.

Eine zusätzliche, gesamtgesellschaftliche Bedrohung geht vom überwiegenden Anteil des Diebesgutes aus, das als „Startkapital“ in der organisierten Kriminalität in den Bereichen Waffen-, Drogen- und Menschhandel eingesetzt wird. Das Landeskriminalamt Hessen, welches das Phänomen GA-Sprengungen übergeordnet für die LKÄ in Deutschland führend begleitet, vermutet hier die Vervielfachung dieser illegalen Gelder.

Tatverdächtige

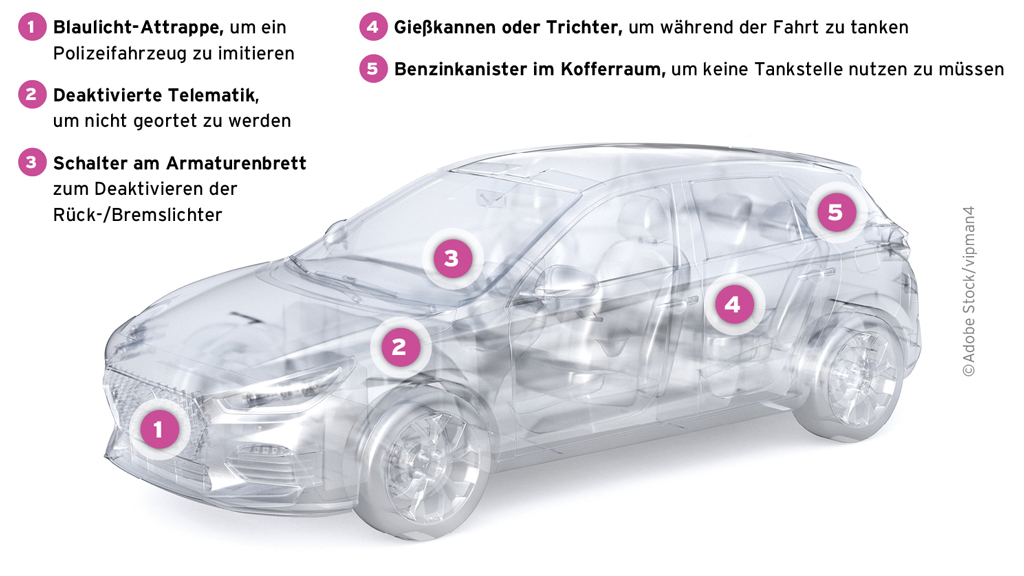

Dank zunehmender Erfolge im Rahmen der polizeilichen Nacheile kann die Polizei reisende Männer zwischen 20 und 40 Jahren mit niederländischer Staatsangehörigkeit als Haupttätergruppierung benennen, die in kriminellen Netzwerken anlassbezogen in fluiden Tatbeteiligungsverhältnissen vorgehen. Die Personen stammen überwiegend aus der Region Amsterdam / Utrecht / Rotterdam. Die Tätergruppe rekrutiert in sozialen Brennpunkten kurzfristig Nachwuchs und bildet diesen in eigenen Trainingscamps inklusive Testsprengungen aus. Zunehmende Gewaltbereitschaft der Tatausführenden, die auch nicht vor Körperverletzungen oder freiheitsberaubenden Handlungen zurückschrecken, sind zu erkennen. Zudem zeigen die Fluchtfahrzeuglenker ein immer riskanteres Fluchtverhalten bei Fahrten bis zu 300 km/h Höchstgeschwindigkeit, also schneller als Polizeihubschrauber – im Jahr 2023 gab es erste tödliche Verkehrsunfälle. Die mit Funkradarscanner und Blaulicht- Nachbauten ausgestatteten Fahrzeuge sind zudem mit Benzinkanistern beladen, um unerkannt und situationsbedingt tanken zu können. Insgesamt sehr schwierige Rahmenbedingungen in der polizeilichen Fahndungsarbeit, bei der zudem der Eigenschutz der Beamten sowie der Schutz von unbeteiligten Dritten nicht außer Acht gelassen werden darf (Bild 1).

Verdrängungswettbewerb

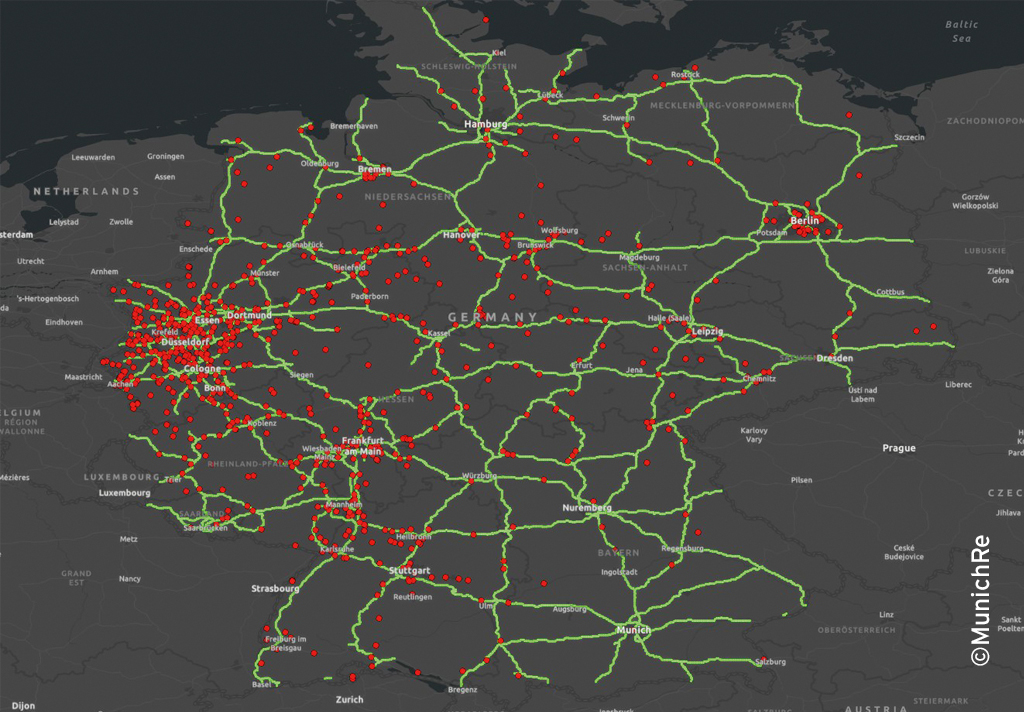

GA-Sprengungen mit Festsprengstoffen waren mit signifikanten Fallzahlen zunächst in den Niederlanden und anschließend in Frankreich zu verzeichnen. Während sich in den Niederlanden die marktbestimmenden Großbanken mit ihrem gemeinsamen Bargelddienstleister frühzeitig auf einheitliche Sicherungssysteme abstimmten und die flächendeckende Einfärbung von Geldkassetten zeitnah umsetzten, wurde im benachbarten Frankreich der gesetzliche Weg beschritten, der die GA-Betreiber zur Einfärbung von Geldkassetten verpflichtete.

Die Täter suchten Ziele mit höheren Erfolgsaussichten. Zunächst überwiegend in Nord- und Westdeutschland tätig, erweitern die Sprenger aktuell ihren Wirkradius sowohl nach Süd- und Ostdeutschland als auch nach Österreich und in die Schweiz. Da GA-Betreiber bei erkannten Risikostandorten bereits Präventionsmaßnahmen ergreifen, rücken bei Tätern inzwischen auch GA-Standorte in den Fokus, die z. B. nicht in Autobahn- oder Bundesstraßen-Nähe liegen und daher bislang für Täter als unattraktiv galten. Die dauerhafte Definition eines „Risikostandorts“ ist somit zu hinterfragen (Bild 2).

Schutzziel

Die Zielsetzung ist die Reduzierung der Anzahl von GA-Angriffen, die durch verbesserte Sicherungsmaßnahmen erreicht werden und auf eine Tatverzögerung abzielen – in der Neuinstallation als auch im Bestand. Neben Schutzmaßnahmen, um „vor die Tat kommen“, ist aufgrund der Dynamik des Tatgeschehens und damit der Empfehlungspraxis der Landeskriminalämter folgend auch der Ansatz der „Erschwerung der Beuteverwertung“ durch mittelbar wirkende Sicherungstechnik zielführend. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Täter ihr Vorgehen aufgrund neuer Sicherungstechnik regelmäßig anpassen werden. Das altbekannte „Katz-und- Maus-Spiel“.

Gemeinsame Erklärung für Mindestschutzniveau

Eine verbindliche Gesetzgebung, vergleichbar zu Frankreich, wird vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) aktuell nicht mehr forciert. Am Runden Tisch „Geldautomatensprengungen“ am 8. November 2022 beim BMI, zu dem die bundesweiten Vertreter der Kredit-, der Versicherungswirtschaft sowie die Bundesbank und das Bundesund Landeskriminalamt Hessen geladen waren, wurde stattdessen eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, bei der sich die Deutsche Kreditwirtschaft dazu verpflichtete, ihre Mitglieder anzuhalten, bei Geldautomaten an Risikostandorten priorisiert geeignete Präventionsmaßnahmen für ein Mindestschutzniveau umzusetzen. [4]

Die Grundlage für die Einstufung als Risikostandort bildet die Durchführung einer Risikoanalyse an jedem GA-Standort entsprechend der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (KPK). Zum 30. Juni 2023 erfolgte eine Evaluierung der Anstrengungen zur Zielerreichung, die zeigte, dass sich die Banken und Sparkassen in umfangreichen Umsetzungsprozessen befinden. Grenzen bei der Lieferbarkeit von Sicherheitstechnik und Verfügbarkeit von handwerklichem Personal stehen einer Beschleunigung entgegen. Bis spätestens zum 31. Dezember 2025 soll die Umsetzung des Mindestschutzniveaus an allen erkannten Risikostandorten abgeschlossen sein, was durch einen halbjährlichen Austausch zum Umsetzungsstand auf Arbeitsebene begleitet wird.

Standortrisiko x Automatenrisiko = Gesamtrisiko

Laut einer Erhebung der MunichRe sind ca. 35 % aller GA-Standorte als „stark gefährdet“ einzustufen. Bei ca. 50.000 Geldautomaten, die an etwa 36.000 Standorten deutschlandweit aufgestellt sind, ist der Aufgabenumfang zu erahnen. Die Aufstellsituation ist ein weiterer wichtiger Sicherheitsaspekt, der parallel die Möglichkeiten von Präventionsmaßnahmen einschränken kann. In einem SB-Foyer können umfangreichere Schutzmaßnahmen ergriffen werden als in Drittstandorten: Bei Einbau in der frei zugänglichen Gebäudefassade („Durch-die-Wand-Einbau“) oder bei freistehenden Pavillons, die oft auf großen Parkplatzflächen zu finden sind. Aber auch der Blick auf den Geldautomaten selbst (Hersteller, Baujahr, Typ sowie vorhandene Zusatzsicherungen) kann wichtige Erkenntnisse liefern. So werden sogenannte Frontloader überproportional angegriffen, da Täter nicht in den Automatenrückraum eindringen müssen, wie es bei Rearloadern notwendig wird.

Präventions-Maßnahmenmix Aufgrund vorgenannter Varianzen im Modus Operandi als auch in den individuellen örtlichen Rahmenbedingungen kann die Präventionsaufgabe nicht vollumfänglich durch eine Einzelmaßnahme umgesetzt werden. Obwohl die Branche aktuell von Festsprengstoff-Angriffen getrieben wird, dürfen andere Vorgehensweisen nicht außer Acht gelassen werden.

01 Mechanische Maßnahmen

Hersteller für Geldautomaten bieten verschiedene mechanische Verstärkungen „im“ und „am“ GA an, die einen Angriff erschweren. Kabellochabdeckungen oder eine aktive Schachtabdeckung am Wertgelass- Korpus („Shuttersicherung“) sind gegen Aufpreis erhältlich, wie auch zusätzliche Bedienfeldverriegelungen als Hebelschutz. Qualifizierte Rollladen- und Gittersysteme, die direkt am GA oder auch im Vorraum platziert sind, erschweren einen Angriff. Offene Gitter können dabei Druckwellen bei (Mehrfach-) Sprengungen besser kompensieren als geschlossene Systeme (Bild 3).

Bei Pavillons in Stahlbetonbauweise ist eine innen liegende, räumlich versetzte, Gittertür als Zusatzbarriere zur Rückraumaußentüre inklusive Fangseils der Stand der Technik, sodass Täter zu öffentlichkeitsauffälligen Mehrfachsprengungen gezwungen werden. Die Erhöhung der Widerstandshemmung des Wertgelass-Korpus selbst wird kontrovers bewertet. In Schweden wurden CENV- Klassifizierungen wieder rückgebaut, da Täter noch höhere Sprengpakete verwendeten und somit höhere Kollateralschäden verursachten.

02 Technische Maßnahmen

Für Einfärbesysteme zur Banknotenneutralisation (IBNS), die ortsunabhängig in Geldautomaten einsetzbar und weitestgehend für den Bestand nachrüstbar sind, liegen mehrjährige Erfahrungswerte vor. Neben der Aktiveinfärbung, die auf Basis von Sensorik (Detektion, z. B. von Hebelversuchen, Trennschleifen, Spreizen, Sprengen …) die Einfärbung aktiv auslöst, sind Passivsysteme erhältlich, die, vergleichbar zu einer gewöhnlichen Wasserbombe, dann auslösen, wenn Druck auf sie einwirkt.

Aktivsysteme sind zusätzlich End-to-End-fähig, sodass z. B. Werttransportunternehmen (WTU) das integrierte System ebenfalls nutzen können. Zu beachten gilt, dass einschlägige internationale sowie deutsche Zertifizierungsrichtlinien (z. B. VdS2538-1) differierende Anforderungen formulieren (z. B. Flächenanteil der Geldnoteneinfärbung sowie deren notwendiger Anzahl im Gesamtverhältnis pro Geldkassette). Nur eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Einfärbung wird zum Erreichen des Schutzziels beitragen (Bild 4).

Alternativ erstattet die Deutsche Bundesbank mittlerweile auch verklebte Banknotenbündel, wenn ein solches Entwertungssystem in Gebrauch ist. Bei den in den Geldkassetten deponierten Klebstoffen ist jedoch davon auszugehen, dass die Gefahrstoffverordnung zur Anwendung kommt, was im Allgemeinen zum Tragen von Schutzausrüstung der involvierten Beteiligten im Befüllprozess führt.

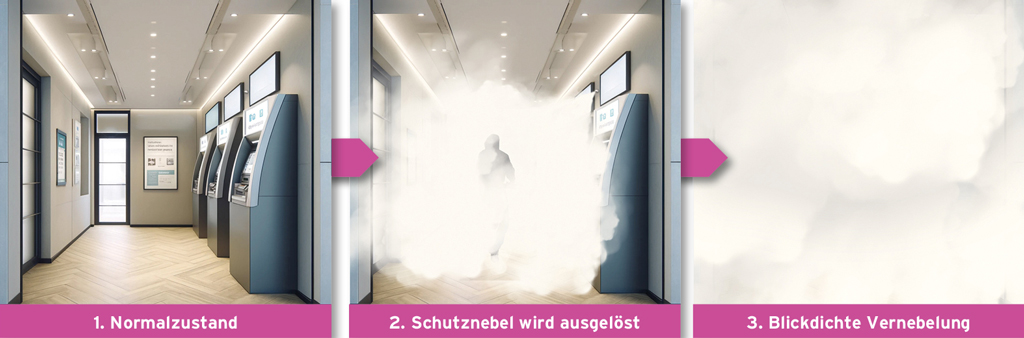

In Foyers sind bei der Umsetzung eines Nachtverschlusses (empfohlen von 23:00 bis 6:00 Uhr) Vernebelungssysteme einsetzbar. Die parallel notwendige Überwachung durch Sensorik bzw. Einbruchmeldetechnik löst bei Einbruchsversuchen aus und lässt sekundenschnell das Foyer blickdicht vernebeln. Ein Präventionsansatz, um „vor die Tat“ zu kommen (Bild 5).

Zusätzlich eingesetzte Videoüberwachung, die auf eine ständig besetzte Stelle (z. B. NSL) aufgeschaltet ist, kann wichtige Informationen zur Vor-Ort-Situation liefern. Eine manuelle Auslösung von Nebelsystemen durch NSL erfolgt erfahrungsgemäß regelmäßig zu spät.

03 Organisatorische Maßnahmen

Vorgenannter Nachtverschluss oder ein bloßes Abschalten eines GA schützt nur in Kombination mit weiteren Maßnahmen, da dieser weiterhin mit Bargeld befüllt ist und angegriffen werden kann.

Eine grundsätzliche Reduktion des Bargeldhöchstbestandes in einem GA muss nicht zwingend zu kürzeren Turnussen bei den WTU führen. Bislang üblich sind kleine oder große Haushaltsmischungen, die 225 bzw. 375 Tsd. Euro beinhalten, während institutsfreie Euronet-GA mit Summen von 10 und 15 Tsd. Euro befüllen. Einlagerungshöhen bei Cash-Recyclern, die von Kunden auch Bargeld annehmen, sind schwerer zu kalkulieren.

Ein gemeinsames Betreiben von Geldautomaten von mehreren Instituten reduziert die Gesamtzahl der Standorte: Einsparungen können in Sicherungstechnik investiert werden (Bild 6).

FAZIT

Geldautomatensprengungen in Deutschland sind weiterhin attraktiv: Die Chance auf 100.000 Euro bei Angriffszeiten von unter zwei Minuten bei regelmäßig (noch) ungeschützten Geldautomaten laden die ermittelten Tätergruppierungen förmlich ein – weitere Anfahrtswege werden in Kauf genommen. Nur der flächendeckend umgesetzte Maßnahmenmix wird für die gewünschte Verdrängung der Täter und eine signifikante Reduzierung der Angriffe auf Geldautomaten sorgen. Entscheidend bleibt das Zusammenspiel der mechanischen, technischen und organisatorischen Maßnahmen, die bestenfalls ineinandergreifen und passend für die individuelle Gesamtrisikomatrix jedes Geldautomaten sind.

Die Projektgruppe PG Bargeld im Gesamtverband GDV begleitet eng die Thematik für die Versicherungswirtschaft und hat mit der VdS 5052 – Sicherung Geldautomaten vom März 2024 sowie den Technischen Kommentaren VdS 3134-6 vom Januar 2024 aktuelle Anwendungshinweise und Richtlinien veröffentlicht.

Bei zukünftig angepassten Modi Operandi können hoffentlich geringe Anpassungen an einen vorhandenen Maßnahmenmix für dauerhafte Sicherheit sorgen. Solange sich Bargeld in attraktiver Höhe an einer Örtlichkeit befindet, werden Täter aber stets Mittel und Wege suchen, um diese an sich zu bringen – mit allen Gefahren und Risiken für sich selbst wie auch für deren Umwelt.

Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Klaus Hummel

Senior-Risikoingenieur, Abteilung Risikoservice,

SV SparkassenVersicherung AG, Stuttgart

LITERATUR | QUELLENANGABEN

[ 1 ] Zugang zu Bargeld in Deutschland: Auswertungen zur räumlichen Verfügbarkeit von Abhebeorten (bundesbank.de)

[ 2 ] Angriffe auf Geldautomaten; Bundeslagebild 2023, Bundeskriminalamt (Stand: August 2024)

[ 3 ] https://www.sparkasse.de/pk/ratgeber/finanzplanung/banking-tipps/so-funktionieren-geldautomaten.html

[ 4 ] Gemeinsame Erklärung Runder Tisch „Geldautomatensprengungen“, BMI vom 08.11.2022